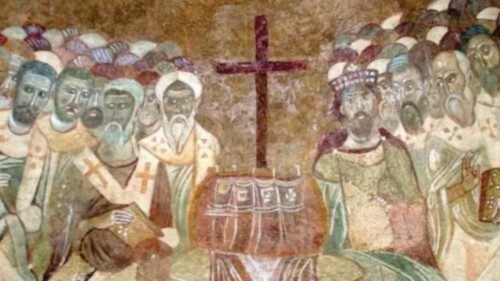

IL CONCILIO DI NICEA E LA MISURA DELL’«INTELLIGENTIA FIDEI»

di Alessandro Clemenzia*

Trascorsi 1.700 anni dal suo svolgimento, il Concilio di Nicea continua ad essere al centro dell’attenzione di numerosi dibattiti accademici ad opera di storici, patrologi, teologi, canonisti etc. Come emerge dai numerosi articoli usciti in occasione di questo anniversario, è indubitabile che tanti aspetti continuino a non trovare l’unanimità dei consensi e che, anche dopo diversi secoli, non esista ancora un’unica linea interpretativa.

La grandezza di tale evento può essere riconosciuta sia all’interno del contesto storico in cui si inserisce, in relazione soprattutto a tutto ciò che lo ha preceduto, sia per la grande influenza che esso ha esercitato lungo i secoli successivi. Per questa ragione, potremmo domandarci: al di là dell’essere considerato il primo — e non solo in senso cronologico — dei Concili ecumenici, senza qui entrare nella questione su quali siano i criteri di ecumenicità, questo evento ha ancora una sua attualità nell’oggi della Chiesa?

Ogni studioso, dal di dentro della propria disciplina, può offrire una risposta valida a tale quesito. Anche la Commissione Teologica Internazionale, che vede al suo interno una comunità accademica di specialisti in diversi ambiti teologici, nel terzo capitolo del recente documento Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore, scritto in occasione dell’anniversario del concilio (325-2025), ha offerto un’interessante chiave di lettura, presentando questo evento soprattutto come un’autentica esperienza ecclesiale di dilatazione della propria intelligenza di fede. Con ciò si intende non soltanto l’accoglienza progressiva (nella storia) di un determinato contenuto dottrinale, ma soprattutto la partecipazione comunitaria a quella modalità di sguardo con cui Cristo si relaziona al Padre, agli uomini e alle donne, alle cose tutte.

Tale dilatazione dell’intelligenza di fede allude non semplicemente a un allargamento della propria visuale conoscitiva, al fine di comprendere la credibilità di un contenuto non ancora conosciuto, ma piuttosto all’assunzione, per grazia, dell’intelligere stesso di Cristo. Dunque, è molto più che credere a un nuovo contenuto di fede, a qualcosa che Cristo ha rivelato di Dio, in quanto è un vero e proprio inserimento nella novità che Cristo stesso è, in quanto — scrive il documento — «il Novus è il Novum» (n. 71). Per questo San Paolo esclama: «Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo (noûn Christoû)» (1 Cor 2, 16).

Essendo Cristo “la novità”, tale dilatazione dell’intelligenza non deve sforzarsi di tornare indietro fino a duemila anni orsono per farsi contemporanea del Signore, ma è chiamata a immergersi, nel quotidiano, in Colui che, risorto, è capace di rendersi contemporaneo di ogni uomo e donna, andando incontro (ad-ventus) a ogni creatura, a prescindere dai meriti personali, e destando in ciascuna un rinnovato stupore per il fatto che tale novità, in modo sempre eccedente, è capace di rispondere alle domande più profonde e vere del proprio cuore. Tale dinamica è descritta dal documento come qualificante dell’“evento-Cristo” nella luce e nella forza dello Spirito Santo.

Ed è proprio nel ripresentarsi sempre nuovo dell’“evento-Cristo” che si invera, singolarmente e comunitariamente, una dilatazione della propria intelligenza di fede: si tratta di un “evento teologico”, spiega il documento, che «non offre un semplice contenuto dottrinale ma inserisce nella comunione salvifica con Dio, poiché fa immergere, per così dire, nel cuore stesso della realtà» (n. 74). Cristo, infatti, non è unicamente l’“oggetto” del credere ma anche Colui grazie al quale la persona può arrivare a credere, e cioè a guardare tutta la realtà con i Suoi stessi occhi: «La fede, non solo guarda a Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere» (n. 76). L’“evento teologico”, dunque, genera una profonda e radicale trasformazione del proprio pensiero, non come risultato di un proprio sforzo personale, ma come inserzione, per dono del Padre, nello sguardo stesso del Figlio fatto uomo, che offre una prospettiva altrettanto nuova su Dio e sul mondo. In questa nuova visione si può riconoscere come ciò che caratterizza la creatura umana (la vulnerabilità, la sofferenza, la prova) è abitato dalla presenza dell’amore di Dio, non “nonostante” la debolezza, ma proprio “in forza” di essa, quand’è vissuta in unione col Cristo (cfr. 2 Cor 12, 10).

Da tale “evento teologico” scaturisce, spiega ancora il documento, un “evento di sapienza”, «in virtù del quale pensiero e linguaggio devono essere dilatati e lo sono per opera della Rivelazione, in modo tale che essa possa trovare in essi la sua espressione» (n. 80). In questa dinamica emerge chiaramente come la Verità della fede sia capace di dire se stessa dandosi attraverso un pensiero e un linguaggio scaturiti da un’intelligenza ormai dilatata dalla presenza in essa di Cristo. Il Concilio di Nicea viene presentato, nel terzo capitolo del documento, proprio all’interno di questo specifico ritmo dell’inverarsi di tre differenti eventi: “evento-Cristo”, “evento teologico” ed “evento di sapienza”.

Ma dove può accadere una simile dinamica? È utile soffermare ancora l’attenzione sul luogo in cui tutto ciò avviene, rendendo possibile per grazia quanto affermato. Questi eventi raggiungono personalmente la comunità riunita, non come fenomeno intimistico della propria interiorità, ma dall’esterno, a partire dal rapporto con l’altro/a, dal di dentro di questo “tra” relazionale. E qui il documento mostra come la grandezza e l’attualità del Concilio di Nicea risiedano, tanto nell’obiettivo raggiunto (un Simbolo in grado di presentare per i secoli a venire l’unità della fede), quanto soprattutto nel metodo, e cioè nel fatto che si tratta di un evento ecclesiale determinato dall’incontro, in virtù dell’azione dello Spirito Santo, di culture assai differenti tra loro (cfr. n. 87). Un’interculturalità, spiega ancora il documento, che, con tutte le difficoltà che gli storici possono ben argomentare, ha rappresentato teologicamente la condizione di possibilità dell’accadere di Cristo stesso, il Signore crocifisso e risorto, Colui che, dal di dentro delle relazioni, è capace di abbattere ogni barriera di divisione. Di tale pluralità culturale ricondotta all’unità della professione di fede, il Concilio di Nicea resta modello per la Chiesa di ogni tempo (cfr. n. 89), soprattutto per aver esplicitato come, dal Verbo fatto carne, sia scaturita una nuova ontologia, le cui categorie strutturanti (distinzione, alterità, relazione, reciprocità) diventano luoghi del darsi e del dirsi della Verità tra gli uomini, nella Chiesa e per il mondo.

Il desiderio di novità, che alberga nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, è così saziato unicamente da “la novità” di Cristo (il Novus), e non dalle tante novità (al plurale), frutto magari di alte e raffinate disquisizioni filosofiche e teologiche. E questo porta con sé un dato fondamentale con cui la Chiesa di tutti i tempi dovrà incessantemente fare i conti: avendo sempre a che fare con il Cristo, la Tradizione non potrà mai essere compresa come una mera conservazione statica di forme passate, ma come esperienza comunitaria di una fedeltà creativa, di una dinamicità profonda, generata e alimentata dalla presenza della vera novità che è Cristo, colui che continua a rivelare, nello Spirito Santo, chi è il Padre e qual è il destino di ogni uomo e donna e del cosmo intero.

*Facoltà Teologica dell’Italia Centrale